Tom Clancy's Splinter Cell

Capitolo 1

Non so bene come ci sia ricascato, ma Deathwatch mi ha fregato come si deve. Ne ho parlato nella recensione: la serie che a prima vista sembrava un’altra operazione nostalgia per far girare di nuovo il logo verde di Splinter Cell, ha retto botta. E infatti eccomi lì, a guardare puntata dopo puntata un marchio che Ubisoft tiene in vita col defibrillatore, in attesa del famoso remake del primo gioco. Tutto calcolato, ovviamente. Ma a modo suo ha funzionato: mi ha fatto tornare in mente quando Sam Fisher non era ancora un meme da fan, ma un’icona tecnologica che mostrava cosa poteva fare una console di nuova generazione. Nel 2002, Splinter Cell arrivò come un fulmine in un cielo già affollato, ma senza fare troppo rumore. L’Xbox aveva bisogno di un titolo che gridasse “realismo” e “maturità” in faccia a chi la considerava una macchina per adolescenti, e Ubisoft colse la palla al balzo. Niente superpoteri, niente sparatorie hollywoodiane: solo un uomo, un visore e una pazienza infinita. Era il periodo in cui i videogiochi iniziavano a prendere sul serio concetti come luce, ombra, rumore, e a farci capire che si poteva vincere senza far esplodere niente. Splinter Cell non era solo un gioco stealth. Era un thriller politico che ti obbligava a pensare come un agente segreto, a muoverti come se ogni passo potesse costarti la missione, e spesso era così. E per molti giocatori, me incluso, fu una rivelazione: che il silenzio, nei videogiochi, poteva fare più rumore di qualsiasi mitragliata.

All’inizio degli anni Duemila, il mondo dei videogiochi viveva una doppia identità. Da un lato l’entusiasmo del 3D, ancora giovane e pieno di promesse; dall’altro, una crescente voglia di realismo, di storie “serie”, capaci di parlare del presente invece che di mondi inventati. Il 2001 aveva cambiato l’immaginario collettivo: dopo l’11 settembre, tutto ciò che riguardava spionaggio, sicurezza e controllo prese un tono nuovo, ossessivo. Non era più materia da romanzo techno-thriller, ma era cronaca. E Ubisoft, che aveva appena acquisito i diritti del marchio Tom Clancy’s, capì il momento: la gente voleva capire cosa significasse vivere “nell’ombra”, entrare in un mondo di segreti e intrighi, ma con la sicurezza di farlo da dietro uno schermo. Prima di Splinter Cell, lo stealth occidentale era ancora in cerca di una forma. Thief: The Dark Project (1998) ne aveva definito la grammatica, introducendo la luce e il buio come meccanica operativa, non solo estetica, costringendo il giocatore a nascondersi per vincere piuttosto che sparare per primo. Hitman: Codename 47 (2001) aveva portato la tensione in spazi realistici e pieni di libertà, spingendo l’infiltrazione in scenari “realisti” e multistrato — travestimenti, diversivi, obiettivi da assassinare — ponendo le basi del sandbox stealth occidentale. Il giocatore non era solo un’ombra, ma un impostore tra la folla, libero di sbagliare, improvvisare e risolvere le missioni come un puzzle sociale più che tattico. E sul fronte orientale, Hideo Kojima con i suoi Metal Gear Solid (1998) prima, e Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001) poi, elevò lo stealth a linguaggio narrativo, con riflessioni sul controllo dell’informazione e sul destino dei giocatori stessi, ben prima che “post-verità” fosse un termine di moda. Una concorrenza da poco, insomma: robetta da manuale di storia del videogioco. Ma nessuno era riuscito a trasformare quella sensazione di invisibilità in un sistema completo, governato da regole ferree. Tom Clancy’s Splinter Cell riuscì a disciplinare il silenzio, a trasformarlo in meccanica videoludica. E questo spirito militare, metodico, rispecchiava perfettamente il clima culturale del momento, fatto di sorveglianza, dati e confini sempre più sfumati tra guerra e informazione.

Non doveva nemmeno chiamarsi Splinter Cell. L’idea era quella di un gioco stealth “più realistico possibile”, un esperimento tecnico nato dentro un Ubisoft che stava crescendo a vista d’occhio ma non aveva ancora un’identità chiara. Nel 2000 la casa francese aveva appena fondato lo studio di Montreal, una scommessa su un territorio allora periferico per l’industria. Un gruppo di giovani sviluppatori canadesi, un pugno di veterani europei, e un obiettivo: costruire qualcosa che facesse concorrenza ai colossi giapponesi sul loro stesso terreno, ma con uno sguardo occidentale. C’era anche una questione di mercato. Microsoft aveva bisogno di un gioco che mostrasse al mondo che l’Xbox non era solo una console, ma una macchina “da adulti”. Il progetto partì in sordina, effettivamente un prototipo di infiltrazione basato sulle luci dinamiche. Niente armi futuristiche o supereroi, solo un uomo che si muoveva nel buio e cercava di non farsi vedere. Le missioni iniziarono a parlare di Georgia, terrorismo informatico, operazioni segrete. Era il linguaggio perfetto per i tempi.

Il vero protagonista non era Sam Fisher, ma la luce. Ogni lampadina, ogni ombra proiettata sul muro, era calcolata in tempo reale: una novità assoluta per l’epoca. Quando mostrarono la demo a Microsoft, la reazione fu immediata — serviva qualcosa che mettesse in mostra la potenza di Xbox, e quella demo sembrava fatta apposta. Da lì partì l’operazione: budget aumentato, supporto tecnico diretto da Redmond e un obiettivo preciso, trasformare Splinter Cell in un titolo di punta della nuova console. Il team di Montreal lavorò come un reparto speciale e ogni elemento veniva testato fino allo sfinimento, dal rumore dei passi sul metallo alla reazione delle guardie. La filosofia era semplice: se il giocatore sbaglia, deve capirlo da un dettaglio, non da un messaggio a schermo. Quel livello di ossessione tecnica era raro per l’epoca, e definì il DNA del gioco. Ubisoft ne uscì diversa: più consapevole, più ambiziosa, e pronta a giocare nella stessa lega di chi fino a quel momento aveva dominato il mercato.

La trama comincia nel modo più anticlimatico possibile: con una missione di recupero. Veniamo introdotti immediatamente e senza alcuna cerimonia a Sam Fisher, ex soldato e agente operativo della NSA, viene richiamato in servizio per indagare sulla scomparsa di due agenti americani in Georgia. Dietro quella missione apparentemente minore si nasconde però un intreccio di spionaggio e terrorismo informatico che coinvolge il presidente georgiano Kombayn Nikoladze e una rete di hacker e mercenari russi. Il rischio: un attacco nucleare su larga scala. Sam non è un eroe come la retorica militaristica USA spesso dipinge. E' un professionista che lavora nell’ombra, sostenuto solo dalle voci dei suoi contatti: Irving Lambert, il superiore diretto, e Anna "Grim" Grímsdóttir, analista tecnica e mente fredda dell’operazione. Entrambi personaggi centrali alle vicende del protagonista per tutta la saga, o quasi. Il suo ruolo è quello di un “ghost operative”, un agente in grado di muoversi in silenzio e svanire prima che qualcuno si accorga del suo passaggio. Come recitava il manuale dell’epoca, le unità Third Echelon sono “piccole, affilate e quasi invisibili” — una definizione perfetta per descrivere tanto il personaggio quanto il tono del gioco. Il racconto procede per missioni autoconclusive — nove missioni, alcune rimaste nella leggenda, come il quartier generale della CIA — ma collegate da un filo comune: infiltrazioni, sabotaggi, estrazioni e intercettazioni. Niente melodrammi, niente moralismi, almeno non in questo primo capitolo. Ogni briefing è un promemoria del tuo ruolo: agisci, risolvi, scompari. Tutto il resto è rumore di fondo.

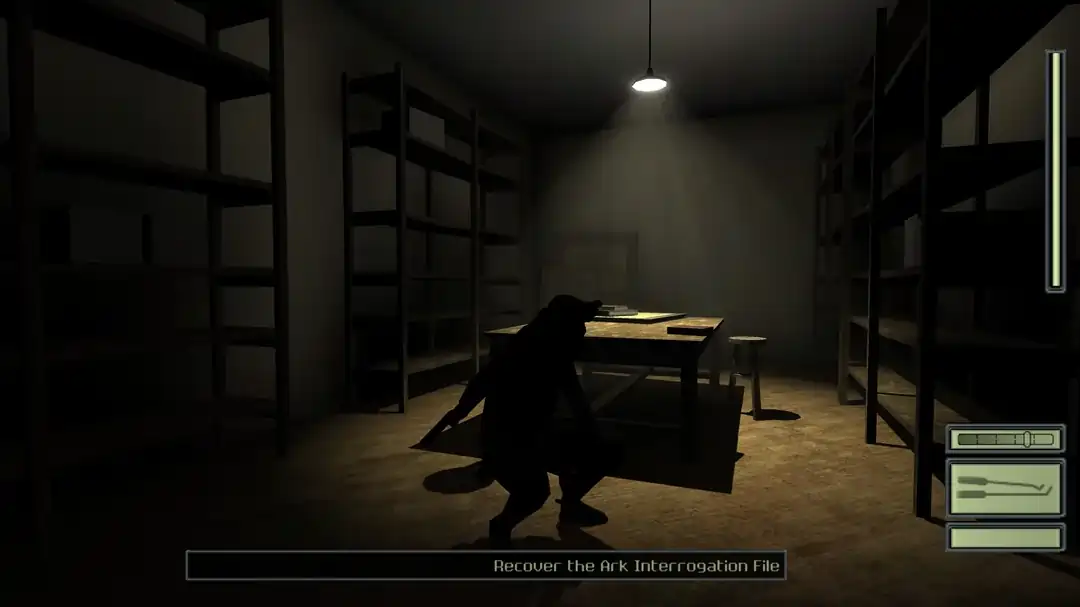

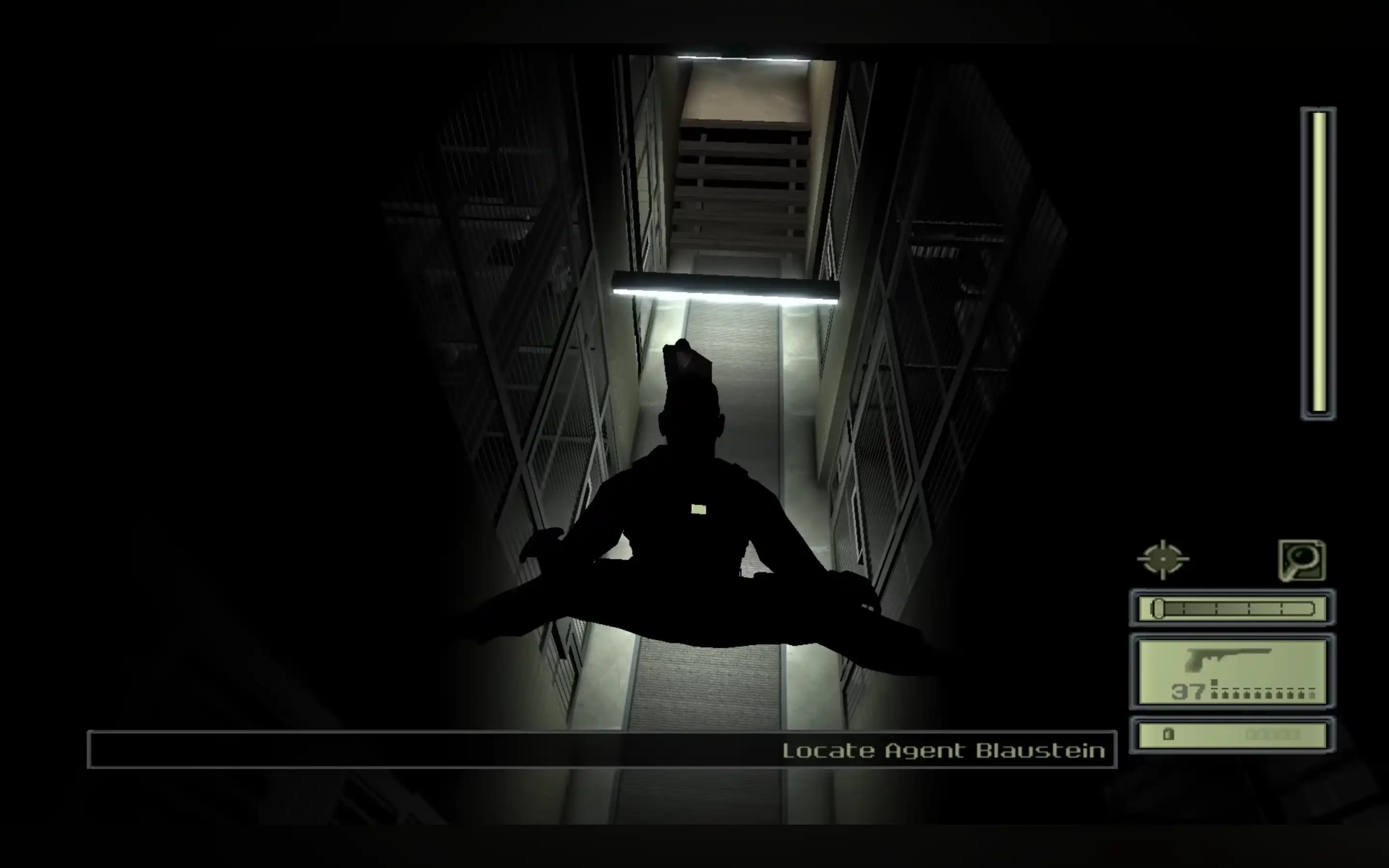

Chi riscoprisse oggi Splinter Cell per la prima volta lo troverebbe lento. E avrebbe ragione — ma anche torto. Lo è, sì, ma per scelta. Quando lo giocai poco dopo l’uscita, non mi sembrava strano: era il ritmo giusto per un gioco che ti chiedeva pazienza più che dei riflessi fulminei. Rigiocarlo oggi, invece, fa quasi impressione: è come guardare il medium allo specchio, rendersi conto di quanto siano cambiati i tempi, le reazioni, persino l’idea di “azione”. Ogni missione è una prova di autocontrollo e non basta arrivare in fondo: no, bisogna farlo senza lasciare tracce, senza allarmi, senza nemmeno un corpo dimenticato in un angolo. Il gioco non lo dice mai esplicitamente, ma te lo fa capire in fretta: o sei perfetto, o sei fuori. Ed è proprio per questo che funziona ancora oggi. Le possibilità non sono poi così lontane da quelle di un titolo moderno, e se qualcosa manca, Splinter Cell riesce a mascherarlo con eleganza. Perché alla fine, il cuore del gioco è nella gestione della luce. Spegnere una lampadina con un colpo secco, creare una macchia d’ombra e usarla come rifugio momentaneo, mentre gli scagnozzi nemici ti passano accanto ignari, è ancora una delle sensazioni più appaganti. Ogni passo, ogni rumore, ogni corpo trascinato sul pavimento contribuisce a tracciare una linea sottile tra sicurezza e rischio. L’intelligenza artificiale, per quanto schematica, è sorprendentemente credibile: una porta lasciata aperta, una luce rotta o un corpo visibile possono far scattare l’allarme. E con tre avvisi, la missione finisce. A volte basta uno. Splinter Cell non concede margini d’errore: se ti scoprono, hai fallito. Non ricordavo che il gioco pretendesse così tanta concentrazione — a ripensarci, mi chiedo come avessi fatto a finirlo la prima volta — e non aggressività. D'altronde, Sam Fisher non agisce d’impulso, è metodico, ogni sua mossa deve essere studiata, ogni azione ponderata, ogni passo un calcolo — che il motore di gioco, incredibilmente per i tempi, calcola. Ma ci arriveremo dopo. I limiti del tempo si vedono, ma non pesano davvero. Alcune sezioni più movimentate — inserite per accontentare chi cercava un ritmo più dinamico — oggi fanno quasi sorridere. La mira è goffa e la tensione svanisce. Splinter Cell, in fondo, non è pensato per questo: dà il meglio di sé quando ti costringe a respirare piano e a ragionare su ogni gesto. Anche il sistema di checkpoint, rigido e poco indulgente, ha messo alla prova la mia pazienza. Sbagliare a due passi dall’obiettivo e rifare tutto da capo non è esattamente piacevole, ma era parte del carattere dei giochi del tempo e del "trial and error" che li contraddistingueva: osservare, memorizzare, aspettare. O imparavi la lezione, o ricominciavi. Per come siamo abituati a giocare oggi, è decisamente severo, ma quella durezza aveva uno scopo preciso. Era il modo in cui Splinter Cell ti faceva capire che la vera forza è nel controllo: basta uscire dalla stanza senza che nessuno abbia capito che sei passato.

Dal punto di vista tecnico, Splinter Cell era un piccolo laboratorio di ricerca. Ubisoft Montreal prese l’Unreal Engine 2 e lo smontò pezzo per pezzo per piegarlo a un’idea che nessun altro aveva tentato: fare della luce una meccanica di gioco. Ogni livello era un esperimento di illuminazione dinamica: le fonti luminose non erano elementi decorativi, ma variabili attive che reagivano ai proiettili, ai movimenti e persino alle superfici. Le ombre — e qui, vorrei far capire il peso di ciò che sto per dire — calcolate in tempo reale. Sì, esatto, luci dinamiche che diventavano alleate o trappole a seconda di come venivano gestite. Nel 2002, era roba da far cadere la mascella. La versione Xbox fu la più impressionante: mostrava in pieno il potenziale del motore, con riflessi, shader e una gestione delle ombre allora impensabile su console. Su PC, però, Splinter Cell trovò la sua forma definitiva. Non solo per la grafica più pulita e le risoluzioni più alte, ma per una differenza cruciale: i salvataggi manuali. Quel semplice dettaglio trasformava la frustrazione dei checkpoint in libertà strategica. Il PC offriva anche tre missioni aggiuntive, originariamente esclusive per Xbox, e ancora oggi è considerata la versione più completa e stabile. Le conversioni su PlayStation 2 e GameCube, inevitabilmente, dovettero scendere a compromessi. Le ombre divennero in parte statiche, i riflessi semplificati, alcune aree ridotte. I dodici mesi a disposizione, permisero anche di rivedere alcune sezioni di gioco inesistenti nella versione Xbox e PC, oltre ad aggiungere alcune mappe inedite. Ma resta il merito di Ubisoft Shanghai e Montreal d’aver adattato un gioco pensato come vetrina tecnologica a hardware che non poteva sostenerlo pienamente, senza snaturarne del tutto l’essenza. Il suono è l'altra metà del gioco. Anche il silenzio, lungi dall'essere assenza di colonna sonora, è una meccanica, è effettivamente l'unità di misura della tensione. Ogni passo, ogni porta che cigola, ogni bossolo che rotola sul pavimento diventa un possibile tradimento. Come il sistema di illuminazione, quello audio non si limitava a riprodurre effetti: calcolava come il rumore si propagava nello spazio, tenendo conto di materiali, distanze e aperture. Una porta socchiusa bastava a cambiare completamente la reazione di una guardia. Il doppiaggio di Michael Ironside — in Italia, Luca Ward in questo episodio — è l’altro pilastro. La sua voce roca, stanca, quasi disillusa, definisce Fisher più di qualunque linea di testo. Non parla come un eroe, ma come un uomo che fa il suo mestiere. Ogni battuta è trattenuta, come se anche le parole potessero fare rumore. È il tono perfetto per un personaggio che vive di autocontrollo e segretezza: un antieroe che esiste solo finché nessuno lo nota.

C’è un messaggio sotterraneo in Splinter Cell, e non serve scavare molto per trovarlo. È un gioco che parla di potere, ma non attraverso la forza. Lo racconta con la disciplina, con la precisione, con l’ossessione per l’ordine e, come ho già sottolineato, l'intero gameplay gioca su questa sensazione: osservare, analizzare, calcolare, eliminare, non per "vincere", ma non lasciare tracce. L’estetica segue lo stesso principio. Certo, le limitazioni poligonali dell'epoca si fanno sentire, ma gli spazi di Splinter Cell non cercano di stupire: sono ambienti funzionali, puliti, anonimi. Uffici, centrali elettriche, ambasciate, corridoi metallici illuminati da neon. Tutto è industriale, tutto è reversibile. È un mondo dove la bellezza è un effetto collaterale della logistica. Il design visivo — luci fredde, superfici lucide, assenza di colori caldi — riflette l’idea di una modernità senz’anima, tecnologica e asettica. È l’estetica della sorveglianza, di un mondo che misura tutto ma non sente più nulla. Sam Fisher è la perfetta incarnazione di questo sistema. È l’uomo-macchina per eccellenza: preciso, silenzioso, impersonale. È un ingranaggio che funziona bene. Il visore verde con le tre lenti, diventato simbolo della serie, è il suo marchio d’identità e la sua prigione. È la maschera di chi vive senza volto, di chi esiste solo per osservare. Questa scelta non è casuale. Nel 2002, quando il mondo si riorganizzava attorno al concetto di “sicurezza nazionale”, Splinter Cell offriva una fantasia compatibile con l’ansia del presente: il controllo come conforto. Il gioco non lo critica né lo celebra; si limita a rappresentarlo in ogni livello, ognuno un frammento di un ordine più grande, e noi ne siamo i perfetti esecutori. La regia segue a ruota: è difficile dire dove finisca il limite e dove inizi la volontà di ricreare un’atmosfera da film di spionaggio, priva di virtuosismi e satura di inquadrature pulite, camere fisse, luci che si accendono e si spengono come segnali.

Quando Splinter Cell uscì, per Ubisoft fu come superare un esame di maturità. All’epoca la casa francese era ancora in cerca di un’identità chiara — un passo indietro rispetto ai colossi americani e giapponesi — e si trovò all’improvviso in prima linea con un gioco capace di ridefinire il concetto di realismo tecnico. Ai tempi, non seguivo le coperture videoludiche come faccio ora, ma guardando le recensioni dell'epoca, si parlava di “un'esperienza mai vista prima su console”, di “stealth puro”, di “film interattivo che ti lascia il controllo”. Su Xbox, Splinter Cell ottenne l'effetto sperato e divenne un titolo di riferimento. Microsoft lo usò come vetrina per dimostrare la potenza della sua macchina: illuminazione dinamica, ombre in tempo reale, texture nitide. Era la prova tangibile che la nuova generazione di console poteva spingersi oltre i limiti dei poligoni e puntare sull’atmosfera. Su PC le reazioni furono altrettanto positive: la versione con salvataggi manuali e grafica migliorata conquistò i puristi del genere, mentre le edizioni PS2 e GameCube permisero al gioco di arrivare ovunque, anche se in ritardo di un anno.Quella vittoria segnò una svolta anche interna. Ubisoft Montreal passò in un colpo da team sperimentale a centro di produzione strategico. L’azienda capì di avere in mano qualcosa di più di una serie: un’identità. Il “realismo occidentale” che da lì in poi avrebbe guidato molte produzioni Ubisoft — da Prince of Persia: The Sands of Time a Assassin’s Creed — nasce esattamente qui. In pochi mesi, Splinter Cell diventò sinonimo di infiltrazione perfetta. E fu un cambio di paradigma. E mentre Sam Fisher diventava un’icona da copertina, Ubisoft si era appena reinventata — da editore europeo ambizioso a colosso globale con un linguaggio tutto suo.

A più di vent’anni dall’uscita, Splinter Cell resta un punto fermo nella storia dello stealth moderno. Non solo per la qualità tecnica o per il fascino del suo realismo, ma per la disciplina che impose al giocatore. Nessun altro titolo dell’epoca ti faceva sentire così responsabile di un passo di troppo o di una lampadina lasciata accesa. Rigiocato oggi, il primo Splinter Cell conserva un certo fascino ruvido. È rigido, sì, ma anche incredibilmente coerente: non c’è nulla che non serva alla tensione. I checkpoint, tanto criticati all’epoca, accentuavano la sensazione di dover vivere ogni missione in tempo reale. Certo, la versione PC, con i salvataggi manuali e qualche extra inedito, resta la più godibile — e non a caso è quella che i fan continuano a consigliare. È il modo migliore per riscoprire la serie, soprattutto ora che Ubisoft sembra pronta a riaccendere la luce nel buio. Il remake del primo Splinter Cell, sviluppato da Ubisoft Toronto con il motore Snowdrop, è infatti ancora in lavorazione, con una finestra di uscita indicativa fissata al 2026. Il progetto è stato confermato più volte, anche dopo il cambio di direzione interna, e l’obiettivo dichiarato è “ricreare l’esperienza originale con sensibilità moderna” — ovvero mantenere la filosofia stealth pura, ma con animazioni, IA e illuminazione completamente ridisegnate. Non si tratta di un reboot, ma di un rifacimento fedele, pensato per far riscoprire Fisher a una generazione che non l’ha mai incontrato. Che arrivi o meno nei tempi previsti, il fatto stesso che Ubisoft punti sul ritorno di Splinter Cell dice molto del suo peso storico. Sam Fisher è ancora un’icona riconoscibile: la triade verde del suo visore vale più di qualsiasi logo. E in un’epoca in cui la privacy è diventata un miraggio e la sorveglianza è parte della quotidianità, la sua figura torna perfettamente a tema. Il silenzio, del resto, è sempre stato la sua arma migliore. Vent’anni dopo, Splinter Cell non ha bisogno di rumore per farsi ricordare — gli basta la luce di tre lenti che si accendono nel buio.