Splinter Cell: Deathwatch

- recensione -

Il rumore del visore notturno è un suono che gli amanti dello stealth videoludico portano scolpito in testa. Tre click metallici, un lampo verde che squarcia il buio, e poi silenzio. Dopo più di dieci anni, quel suono torna, ma non arriva dalla pressione di un tasto sul nostro controller. Splinter Cell: Deathwatch riporta in scena Sam Fisher, l’agente più discreto dei videogiochi, in un formato che nessuno aveva davvero chiesto ma che, in fondo, aspettavamo tutti. Rivederlo in versione animata è strano. Non sgradevole, sia chiaro, anzi. Solo stranamente familiare: Sam non si muove più nel buio digitale, ma in un mondo disegnato a mano, più colorato, più sanguigno, e soprattutto più violento. Niente pad, niente luci d’allarme da evitare, ma lo stesso sguardo freddo e la stessa voce, o quasi. Michael Ironside — doppiatore storico di Sam — non c’è, e già questo basta a dividere il pubblico: per molti è come guardare Indiana Jones senza Harrison Ford.

Il bello — e il brutto — di Deathwatch è questo ritorno a metà, o ultimo ritorno: riporta in vita un’icona del videogioco, ma lo fa in un modo che ne accentua la scomparsa. Certo, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione, ma Sam è sempre sull’orlo del congedo, come se ogni episodio fosse la sua ultima missione. È un ritorno che non nasconde le rughe del suo protagonista, tutt'altro. Le esibisce con orgoglio. E nel farlo, mostra anche le nostre, certamente le mie: quelle di una generazione di videogiocatori cresciuta a colpi di luci verdi nel buio, e che oggi si ritrova a guardarle da spettatrice, con un misto di nostalgia e sollievo.

Il modo in cui Splinter Cell è rimasto vivo ha del beffardo: non certo grazie ai giochi, piuttosto, mi verrebbe da dire, grazie alla loro assenza. Per più di dieci anni Sam Fisher è stato il fantasma più famoso del videogioco moderno — evocato in interviste, cameo, leak improbabili, e in quella promessa di remake che Ubisoft tiene in formalina dal 2021. Ogni tanto riaffiora un modello 3D in un trailer di Rainbow Six, un riferimento in Ghost Recon, e giù la community a fantasticare. “Stanno preparando qualcosa.” Poi il nulla. Silenzio radio. Così, quando Netflix ha annunciato Splinter Cell: Deathwatch, molti hanno sorriso a metà: metà speranza, metà diffidenza. Perché dopo tanto tempo, chi ci avrebbe scommesso che il ritorno di Sam Fisher sarebbe passato per l’animazione? Eppure, eccolo lì: l’uomo delle ombre in un mondo disegnato, prodotto da Derek Kolstad, il padre di John Wick, e supervisionato da Ubisoft stessa. Un’operazione curiosa visto che il maestro dello stealth viene riportato alla luce da chi ha reinventato l’azione più chiassosa degli ultimi anni. Deathwatch si muove su queste polarità. Un personaggio costruito sul silenzio e sulla tensione che ora si muove in un medium dove tutto deve essere visibile, leggibile, spettacolare. Ma forse è proprio lì il fascino: l’idea che un’icona dell’invisibilità debba reinventarsi davanti a un pubblico che non ha più la pazienza di aspettare il momento giusto per premere un tasto.

Fin dai primi minuti si capisce cos'è Deathwatch. E non è una carezza nostalgica. Non prova nemmeno a scimmiottare i vecchi giochi. Preferisce un approccio spavaldo: ritmo serrato, montaggio rapido e una violenza che entra subito in scena senza chiedere il permesso. Il mondo di Splinter Cell si è risvegliato di colpo dopo un lungo sonno, ancora mezzo ubriaco di adrenalina. La prima puntata è una specie di trappola: illude che la protagonista sia la giovane agente McKenna, ma bastano due episodi per capire che il centro di gravità resta sempre Sam Fisher, trascinato suo malgrado dentro un’operazione che puzza di tradimento e nostalgia. Il tono, rispetto ai giochi, è più acceso e istintivo e, al posto dell'attesa, c’è impeto e ritmo da action seriale che non si ferma mai. Qualcosa della vecchia eleganza stealth sopravvive: quell’arte di muoversi nell’ombra che era più psicologica che tattica. Anche visivamente, la serie gioca una partita interessante e trova una sua dignità nel rigore: le linee pulite, inquadrature chiare, la luce che lavora sempre a contrasto per mantenere leggibile la scena. I giochi di controluce — figure nere ritagliate su lampi di verde o riflessi metallici — funzionano bene, specie nelle sequenze notturne, dove il buio non è mai piatto ma stratificato, con la coerenza di colpi di luce che servono a raccontare la posizione, il rischio, la tensione di chi agisce nell’ombra.

La coreografia dei combattimenti segue la stessa logica: movimenti corti e precisi, niente acrobazie inutili. Sam non danza, è un mero esecutore. Tre mosse e la scena è finita. Anche quando la serie accelera, il montaggio non diventa caotico: l’asse registico resta chiaro, i corpi hanno peso e tutti i colpi un peso, con effetti — il sangue, i frammenti di vetro, il vapore nei corridoi — dosati con mestiere: la violenza non è gratuita, ma serve a ricordare quanto sia fragile la linea tra silenzio e caos. Come detto, non ci troviamo di fronte a un trionfo, ma Sun Creature e FOST Studio rendono giustizia al DNA stealth della saga. Non ci sono picchi artistici né momenti di pura estasi visiva, ma il tutto ha ritmo e personalità. Insomma, Deathwatch non cammina in punta di piedi: avanza deciso, col passo di chi sa che non potrà mai competere con i giganti, ma almeno non intende farsi dimenticare. Il merito a mio avviso, è una costruzione consapevole: l'uso della palette cromatica, ad esempio, tra blu industriali, grigi metallici, accenti di verde fosforescente, crea un legame vivo con l’immaginario dei giochi senza sembrare un cosplay digitale. Persino la famosa accensione del visore — un bagliore che si espande come un respiro — è trattata con gusto.

Sam Fisher non è più il predatore invisibile di Chaos Theory: è un uomo che vive di memorie e riflessi. Il suo corpo si muove ancora con la precisione di un’arma, ma lo sguardo tradisce la stanchezza di chi ha visto troppi volti scomparire nell’oscurità. Deathwatch lo ritrae così: un lupo grigio, costretto a rimettere il visore solo perché qualcuno, da qualche parte, ha riacceso il fuoco del passato. Eppure, nonostante il tempo trascorso, Sam resta sé stesso. Non ha bisogno di reinventarsi: basta che parli — o, meglio, che sussurri — per riconoscerlo. Nella versione originale, Liev Schreiber non prova a imitare Michael Ironside; fa la cosa più intelligente possibile: cambia registro. Il suo Sam non è il veterano granitico che abbiamo conosciuto, ma un uomo che si porta addosso il peso di una carriera intera. La voce è più bassa, sabbiosa, ma intrisa di ironia. Ha quel tipo di durezza che non nasce dalla rabbia, ma dalla disciplina. Quando ride — e succede raramente — suona come un rumore di ghiaia. Il doppiaggio italiano aggiunge però un livello emotivo diverso, più teatrale. Luca Ward, voce storica di Sam fin dal primo capitolo del 2002, impone molto la sua impronta: tono profondo, cadenza lenta, leggera inflessione ironica, come se Sam fosse un uomo che ha imparato a usare la voce come un’arma di distrazione. L'impronta è più mediterranea, meno laconica, ma ancora credibile nel contesto della serie: un agente che parla poco ma sa esattamente cosa dire per far capire di essere ancora in comando.

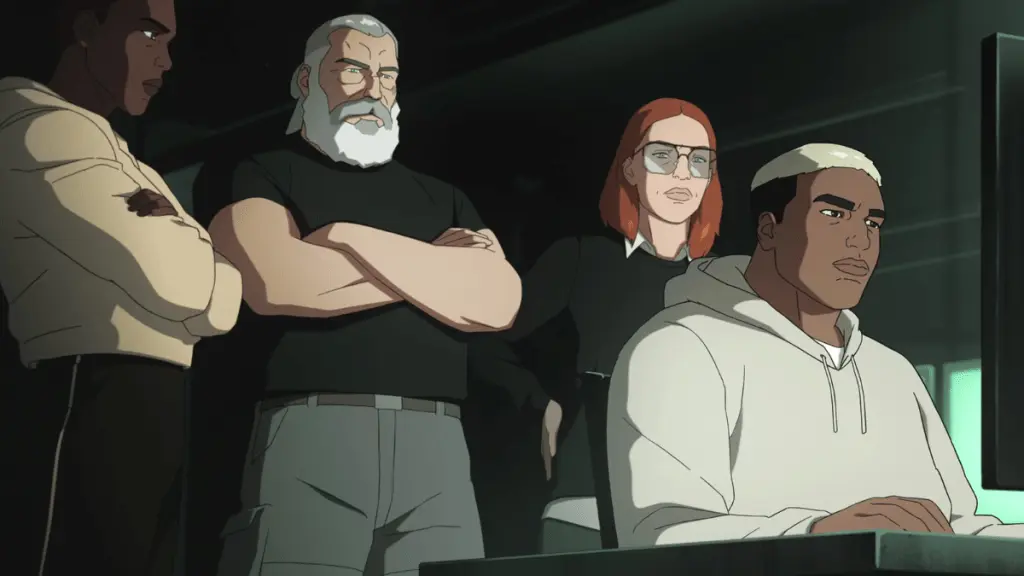

Una delle sorprese migliori di Deathwatch è il modo in cui riesce a costruire un gruppo di personaggi che non servono solo a “fare da spalla” a Sam, ma diventano pezzi di un ingranaggio emotivo. È una squadra in senso letterale: nessuno brilla da solo, ma ognuno aggiunge una sfumatura. Anna “Grim” Grímsdóttir, per esempio, è ormai una figura di potere. Dirige la Fourth Echelon come un generale di ferro e parla con il tono di chi ha smesso da tempo di credere nella diplomazia. Non è più la voce nelle cuffie, ma il cervello dietro la linea. Il suo rapporto con Sam è il punto più interessante: non c’è più la complicità dei vecchi tempi, solo un rispetto stanco. A controbilanciare quella freddezza c’è Zinnia McKenna, la giovane agente che incarna tutto ciò che Sam non è più: impaziente, impulsiva, convinta che la giustizia possa ancora essere una questione di coraggio. Il suo sguardo sul mondo è quello di chi non ha ancora imparato che l’ombra protegge solo chi sa restarci. All’inizio sembra la protagonista designata — la nuova generazione pronta a raccogliere il testimone — ma la serie è abbastanza onesta da mostrarne anche i limiti: commette errori, sbaglia i tempi, si fa trascinare dal dolore. E proprio per questo funziona: perché, accanto a Fisher, rappresenta la parte del mondo che non ha ancora imparato a mentire bene. Il resto del cast è solido, ben calibrato. Jo, l’operativa che regge la baracca a Copenaghen, è la calma che tiene insieme il gruppo; Thunder, l’hacker canadese, porta il tocco ironico senza mai scivolare nella macchietta. E poi c’è il ritorno inatteso del nome Shetland — o meglio, della sua eredità. La serie riprende Douglas Shetland, il vecchio amico-nemico di Fisher in Chaos Theory, ma lo trasforma in una presenza ingombrante: morto da anni, ma sopravvissuto nei piani della figlia, Diana. È lei la chiave del nuovo intreccio, una figura ambigua che cerca di ripulire la compagnia del padre, Displace International, reinventandola come colosso energetico. Solo che, come in ogni buona storia di Splinter Cell, dietro l’idealismo c’è sempre un’altra agenda.

Questa trama, a tratti volutamente melodrammatica, è anche un modo per confrontare due generazioni di potere: quella del pragmatismo cinico (Fisher e Grim) e quella della redenzione tecnologica (McKenna e Diana). Il risultato non è perfetto — qualche dialogo suona rigido, qualche svolta troppo comoda — ma nel complesso l’intreccio tiene, e soprattutto sa quando fare un passo indietro per lasciare spazio ai personaggi. Sotto la patina da spy story, Deathwatch rimane una storia di eredità. Tutti, in un modo o nell’altro, stanno provando a gestire ciò che è rimasto dei predecessori: chi un nome, chi un segreto, chi un metodo. Sam compreso. Lui più di tutti sa che non si può restare invisibili per sempre e forse è proprio per questo che la serie insiste tanto sui suoi compagni: per ricordarci che persino l’uomo nell’ombra ha bisogno di qualcuno che lo guardi tornare.

Guardando Deathwatch mi è sorto un quesito: quanto può cambiare un mito prima di smettere di esserlo? È una domanda che ogni fan di Splinter Cell si è posto almeno una volta, e la serie la trasforma, a mio avviso, in un esperimento. Perché da un lato c’è la nostalgia — il suono del visore, le battute taglienti, il ritorno di Grim — e dall’altro c’è un mondo completamente diverso: più rapido, più rumoroso, meno tattico. Per alcuni sarà sicuramente un tradimento, per altri un’evoluzione necessaria. In mezzo, la solita verità: Deathwatch non tradisce il DNA di Splinter Cell, lo traduce in un linguaggio che, a ben vedere, non è più il nostro. Il punto, però, è che Deathwatch non prova a essere un gioco. Non può e non deve. Il medium dell’animazione non permette la scelta, e togliere al giocatore il controllo cambia tutto: l’attesa deve diventare narrazione, non più azione. Là dove nel videogioco Sam era un’estensione delle nostre mani, qui diventa un personaggio che agisce da solo, e noi possiamo solo guardare. La tensione dello stealth, che nasceva dal timore di essere scoperti, viene sostituita da un altro tipo di suspense: la paura che Sam non torni vivo da un mondo che ormai non gli — ci — appartiene più. Certo, per chi è cresciuto calibrando ogni passo tra luce e ombra, questo può sembrare un peccato mortale. Ma Deathwatch sembra dirci che l’eredità di Splinter Cell non è nel gameplay, ma nel suo modo di raccontare il controllo, la solitudine, l’etica ambigua del dovere. Fisher era un personaggio che viveva di regole — e adesso, in un’epoca di eroi impulsivi e narrativi veloci, vederlo muoversi con lentezza, misurare le parole, rifiutare l’esibizione, ha quasi un sapore di anacronismo. In fondo, ogni adattamento è un test. La serie prova a far chiedere cosa resta di Splinter Cell, vent’anni dopo. E a ben vedere, Sam è diventato l’emblema di questa idea: un’icona che continua a operare nell’ombra, anche quando nessuno sembra più accorgersene.

Quando sono arrivati i titoli di coda dell’ultimo episodio, mi è rimasta addosso una strana sensazione: quella di aver assistito più a un commiato che a un ritorno. Deathwatch non è la rinascita di Splinter Cell, è il suo riflesso più lucido e ostinato, tornato solo per ricordarmi perché era così speciale. Sam Fisher vive ancora di precisione, di misura, di ombre, fedele alla vecchia scuola: parla poco, agisce meglio. E in questo, Deathwatch ha capito il personaggio meglio di quanto sembri. Lo mette in un contesto nuovo, lo circonda di luci e sangue, ma non gli toglie mai il suo modo di essere invisibile. Sam continua a sparire — solo che ora lo fa davanti ai nostri occhi. E forse è questo che le otto puntate della serie vogliono comunicare: non si può restare nell’ombra per sempre, prima o poi qualcuno accende la luce, e tocca decidere se fuggire o farsi vedere. Sam sceglie la seconda. Per necessità, ovviamente, perché anche i fantasmi, ogni tanto, devono uscire allo scoperto per ricordare al mondo che non sono mai davvero andati via. Certo, resta la malinconia. Il pensiero di quanto sarebbe bello tornare a maneggiare un nuovo Splinter Cell vero, sentire di nuovo quella tensione controllata tra il click di un tasto e l’ombra che si muove. Ma finché Ubisoft dorme, Deathwatch è la fiammella che tiene viva la memoria. È breve, è imperfetta, ma è sincera. Non rilancia un franchise. Lo onora, con la discrezione che il suo protagonista si merita: entra, completa la missione, e sparisce senza fare rumore.